自転車の盗難保険以外でも盗難に備えられる?

更新日:

自転車は気軽に利用できて便利な反面、盗難に遭いやすい乗り物でもあります。うっかり鍵をかけ忘れて、自転車の盗難に遭った経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自転車の盗難を防ぐにはどうするべきか、盗難に遭った場合の補償についてもご紹介します。

このページの目次

自転車の盗難は4分に1件の割合・検挙率は7%

警察庁「令和4年の刑法犯に関する統計資料」[1]によると、2022年の自転車盗難事件の件数は128,883件です。1日あたり約353件、つまり約4分に1件の割合で自転車盗難事件が発生していることになります。

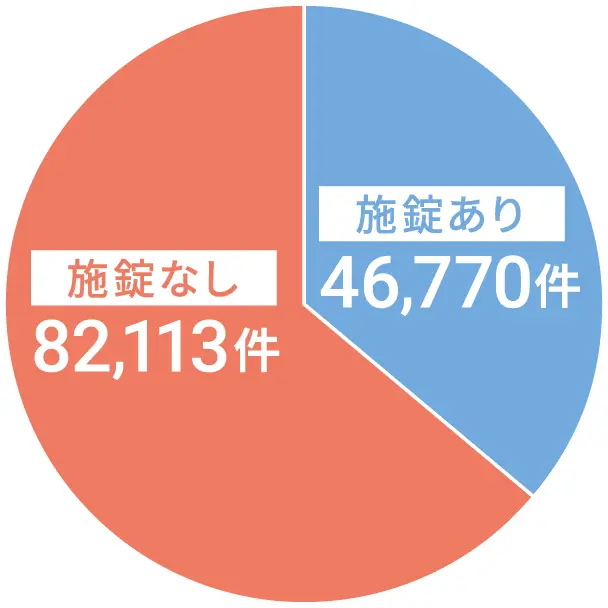

自転車を停めておくときは盗難防止のために施錠している方が多いと思いますが、施錠ありの自転車盗難は46,770件で、全体の約36%と少なくありません。

一方で、検挙件数は8,936件となっており、検挙率は約7%です。

では、どのような場所で盗難事件が起きているのでしょうか?

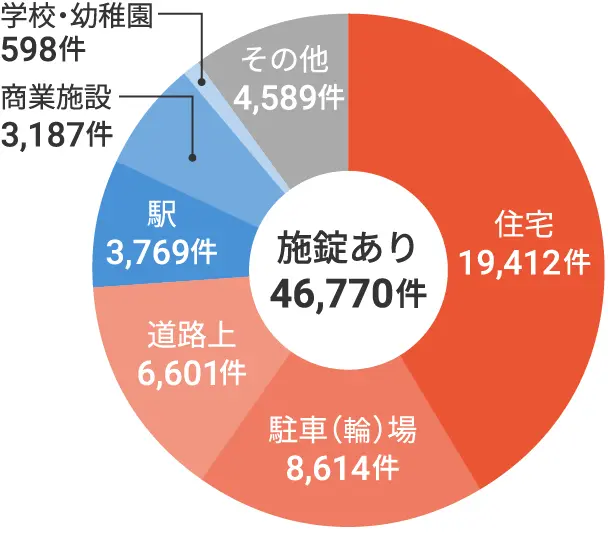

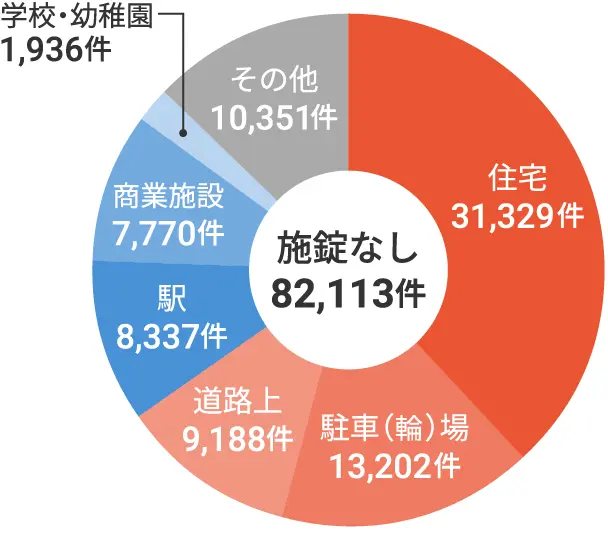

図2 自転車盗難の認知件数(施錠状態・発生場所別)

資料:警察庁「令和4年の刑法犯に関する統計資料」[1]をもとに作成

施錠の有無にかかわらず、盗難に遭った場所は「住宅」が一番多く、次いで「駐車(輪)場」となっています。

外出先だけでなく自宅も盗難リスクが高いため、最低限の盗難対策として施錠するようにしましょう。

自転車が盗難に遭った場合の補償は?

自転車には、20,000円以内で購入できるシンプルなものから、電動アシスト自転車といった1台10万円台のものや、100万円以上もするロードバイクなど、高価格帯の自転車もあります。

自転車盗難事件の現状を見ると、盗難に遭った場合の補償についても検討しておきたいですね。

メーカー・販売店の盗難補償

まず、自転車のメーカーや販売店による盗難補償があれば、自転車の購入時に加入するという方法があります。

補償内容はメーカー・販売店ごとに違います。例えば、購入時に申し込みをしておくと、購入日から3年間、盗難に遭った場合に盗難車と同タイプの新車を低価格で購入できる盗難補償サービスがあります。また、加入料が必要な場合や、車種によって盗難車の価格の20%~70%の自己負担が必要な場合もあります。

自転車の盗難保険を契約する

盗難保険は、保険会社によって補償内容が異なりますが、基本的な補償として「盗難」と「車両」の補償があります。

契約できる自転車は、購入金額が10万円以上とされている場合もあれば、5,000円以上とされている場合もあります。また、新車・中古車を問わない場合もあれば、購入から90日以内などの条件がある場合もありますので、よく確認するようにしましょう。

盗難の補償は、自転車の購入金額をもとに保険金額が決まる商品と、保険金額を自分で設定できる商品があります。

車両の補償は、盗難によって生じた損傷・汚損に限られる商品と、衝突・接触・墜落・転覆などで自転車が全損または半損になった場合に補償される商品があります。

一般的な自転車保険では補償されない、

破損・盗難に備えたい方へ

盗難補償のある自転車保険を契約する

自転車保険は、自転車運転中の「傷害保険(自分のケガへの備え)」と「個人賠償責任保険(相手への損害賠償への備え)」が基本的な補償となりますが、盗難に備えるプランを選択できる商品があります。

火災保険の家財の補償を利用する

火災保険の家財の補償で盗難も補償されるプランの場合、自転車が家財とみなされ、自転車の盗難が補償されることがあります。

ただし、自転車の盗難を家財の盗難として支払いを受ける際の条件については、確認が必要です。例えば、保険の対象となる家財に含めるためには、自転車を建物内(軒下や車庫、屋根付きの駐輪場などを含む)に置かれていることといった条件があります。

基本的に建物内で起こった盗難が対象となりますので、外出時の盗難は補償されません。

自転車の盗難対策をしよう

自転車の防犯登録

防犯登録は自転車利用者の義務とされていますので、必ずしておきましょう。防犯登録をすることで、自転車の所有者を明確にすることができ、盗難に遭った場合でも手元に戻りやすくなります。

防犯登録は、自転車を購入した自転車販売店(「自転車防犯登録所」の看板がある自転車店・スーパーマーケット・ホームセンター等)でできます。

通信販売やインターネットなどで自転車を購入した場合や、知人から自転車を譲り受けた場合も、同様に自転車防犯登録所の看板がある自転車店・スーパーマーケット・ホームセンター等に持ち込んで防犯登録ができます。

通信販売やインターネットで購入した場合は、販売証明書や保証書など、購入を証明する書類が必要です。譲渡やフリマサイトなど個人間でやり取りをした場合は、譲渡証明書や取引が確認できる画面のコピーなど、譲り受けたことを証明する書類が必要です。

自転車の施錠

常日頃から施錠を行うなど、自分でしっかりと管理を行うことが自転車盗難に遭わないための一番の対策です。

自転車を購入した際に標準装備として取り付けられている鍵の他に、別の種類の鍵を利用するのも良いでしょう。簡単には切断されない素材のものや、コンパクトで持ち運びのしやすいものなど、扱いやすく防犯性が高い鍵が販売されています。

どんなときに盗難補償が適用されない?

メーカーの盗難補償では、購入者用の会員登録が必要な場合があります。

また、メーカーや販売店の盗難補償、盗難保険や自転車保険でも、防犯登録をしていない場合や鍵をかけずに盗難に遭った場合、自転車放置禁止区域で盗難に遭った場合は、補償の対象外となることがあります。

他にも、それぞれ補償されない場合がありますので、よく確認するようにしましょう。

| 出典 |

|---|

|

- ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

- ※ 掲載日は2023年5月2日です。