2021.04.16

iDeCoの選び方や税制優遇

前回は個人型確定拠出年金(iDeCo)とはどのようなものか、概要を見てみました。

今回はiDeCo(イデコ)の運用商品や金融機関の選び方、掛金とその上限、iDeCoで受けられる税制優遇や加入の流れなどについてご紹介します。

運用商品や金融機関はどのように選ぶ?

iDeCoは自分で資産を運用し、その結果によって将来受け取れる老齢給付金の額が変わります。運用商品・金融機関選びが重要ですので、選び方のポイントを押さえておきましょう。

・運用商品選びのポイントは「リスクと利益」

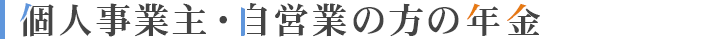

iDeCoの運用商品は、「元本確保商品」と「投資信託」の2つに大別されます。

「元本確保商品」は、その名のとおり元本が確保されている商品で、定期預金や保険が該当します。元本割れのリスクが原則ありません(※)が、大きな利益は期待しにくい商品です。

(※)iDeCoの利用には、国民年金基金連合会ならびに金融機関の手数料がかかります。元本確保商品であっても、手数料を考慮すると結果的に元本割れとなる可能性があります。

一方の「投資信託」は、支払った掛金を投資のプロに預けて投資してもらう方法です。うまくいけば元本確保商品よりも大きな利益が期待できますが、元本割れが起こる可能性もあります。

また、投資信託にはさまざまなタイプや運用方法があり、どれを選ぶかによってもリスクの大きさが異なります。

図1 iDeCoの運用商品によるリスクと利益の関係

※上記以外の運用商品を取り扱っている金融機関もあります。

どの運用商品を選び、どのような配分で組み合わせるか、自分の資産状況や目標などから考えてみましょう。

・金融機関選びのポイントは「運用商品・費用・サービス」

iDeCoを利用するには、まずiDeCoを取り扱う金融機関から1つを選んで、専用口座を開設します。金融機関ごとに取り扱っている運用商品や手数料などが異なります。

金融機関選びの際は、自分の希望に合った運用商品があるかを確認しましょう。堅実に運用したいと思っていても、ハイリスクな運用商品が多い金融機関であれば、安心感は得られにくいでしょう。

また、口座管理手数料や、投資信託の信託報酬といった費用にも注目しましょう。1回当たりは少額でも積み重なれば大きな額になりますので、こちらも事前に確認しておくことが大切です。

そして、サービスも重要です。Webサイトの使いやすさや情報の豊富さ・分かりやすさ、電話や対面窓口で相談したい方なら相談のしやすさなどを重視すると良いのではないでしょうか。

人によって何をポイントとするかはさまざまですが、上記のポイントを中心に、自分に合った金融機関を考えてみましょう。

掛金はいくら?

iDeCoの掛金は月額5,000円から、希望に応じて1,000円単位で増やすことができ、個人事業主・自営業の方は月額68,000円が上限となります。

ただし、国民年金付加保険料を支払っている方や国民年金基金に加入している方は、その保険料・掛金と合算枠となることに注意してください。

掛金の上限は、加入者の区分によって異なります。第1号被保険者である個人事業主・自営業の方は、他の区分の方よりも上限が高く、自助努力が特に望まれていることが分かるのではないでしょうか。

表 加入者の区分による掛金の上限の違い

| 加入者の区分 | 掛金の上限 |

|---|---|

| 第1号被保険者(個人事業主・自営業の方など) | 月額68,000円 |

| 第2号被保険者(会社員・公務員など) | 月額12,000~23,000円 |

| 第3号被保険者(専業主婦・主夫など) | 月額23,000円 |

資料:厚生労働省ホームページ「確定拠出年金制度の概要」をもとに作成

iDeCoの税制優遇とは?

老後資金準備にiDeCoを利用するメリットのひとつに、さまざまな税制優遇が受けられることが挙げられます。

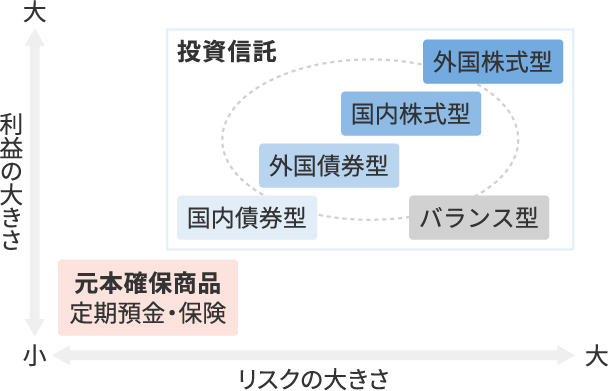

まず、支払う掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になります。

例えば、月額20,000円(年額24万円)の掛金を支払っている方は、所得税率が20%・住民税率が10%だとすれば、年間で72,000円負担を軽減することができます。

図2 掛金に対する税制優遇のイメージ

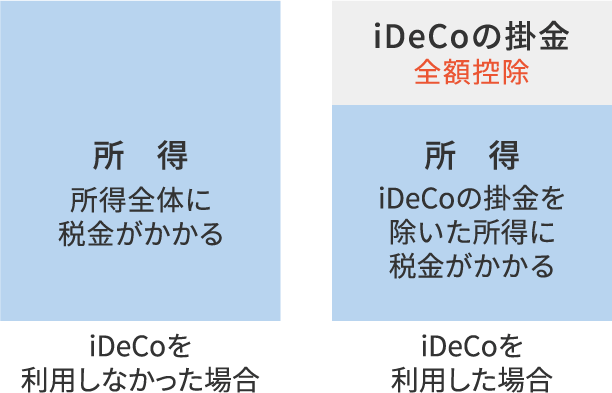

また、運用で得た利益にも税制優遇があり、全額が非課税で再投資されます。通常、金融商品で運用した場合の利益に対しては20.315%の税金がかかり、その分手元に残る金額は少なくなりますが、iDeCoで得た利益であれば税金はかかりません。

図3 運用益に対する税制優遇のイメージ

なお、iDeCoは老齢給付金を受け取るときにも税制優遇があります。受け取るときの税制優遇については、次回のコラムでご紹介します。

iDeCoの加入の流れは?

実際の加入手続きは、おおまかに次の流れで行います。

図4 iDeCoの加入の流れ

- (1)希望の運用商品・金融機関を選ぶ

- (2)選んだ金融機関から申込書類を入手し、記入・押印・必要書類の添付を済ませて金融機関へ提出する

- (3)配分指定がまだの場合は、指定を行う

金融機関へ申込書類を提出した後、1~2カ月ほどで手続きが完了します。完了したら、国民年金基金連合会から「個人型年金加入確認通知書」、iDeCoの記録関連運営管理機関から「口座開設のお知らせ」に加え、個々のケースに応じて金融機関からの書類などが送られてきます。

運用商品の選択や配分指定などの運用指図は、一般的に申し込みの際の書類提出で行います。なかには口座開設後にWebサイトで行う金融機関もありますが、その場合は運用指図を忘れないよう気を付けましょう。

通常、運用指図をしないまま掛金の支払日から一定期間が経つと、金融機関が指定する方法で運用が始まります。自分の希望とは異なる運用になるかもしれないため、注意が必要です。

税制優遇のメリットを考えながらiDeCoの利用の検討を

せっかくiDeCoに興味を持っても「なんだか難しそう……」と尻込みしてしまう方もいるかもしれません。

ですが、iDeCoでは3段階で税制優遇が受けられるというメリットがあります。

銀行に預けていてもほとんど利息が付かないような昨今、税金を抑えることも資産形成の大事な要素のひとつといえるのではないでしょうか。

運用に自信のない方には、最初は元本確保商品の割合を多めにしておき、慣れてきたら投資信託の割合を増やしていく、などの方法もあります。難しそうだからと諦めずにiDeCoを検討してみてください。

次回は、iDeCoで運用したお金を受け取るときの流れや、その際に受けられる税制優遇などについてご紹介したいと思います。

- ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

今すぐ相談したい方はこちら

![]()