自転車保険は必要?個人賠償責任保険でカバーできる?

自転車は、運転のための免許が必要なく、子どもからお年寄りまで気軽に乗ることができる身近な乗り物です。

日常で身近な乗り物だからこそ、事故への備えが必要ではないでしょうか。

近年は、自転車事故のリスクに備えるために、自転車保険の加入を義務付ける自治体が増えてきています。自転車事故の現状を踏まえ、自転車保険の必要性を考えてみましょう。

自転車事故の現状

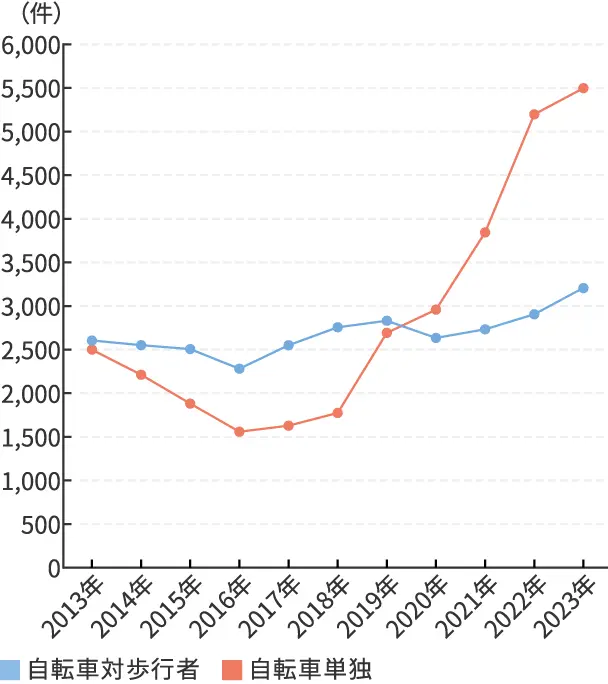

警察庁「令和5年中の交通事故の発生状況」[1]によると、2023年の自転車関連事故件数は72,339件です。10年前(2013年)の121,040件と比べると、大きく減少しています。

しかし、自転車対歩行者の事故は減少せず、自転車単独での事故は近年増加傾向にあります。

自転車運転中に歩行者との事故を起こして歩行者を死傷させた場合、高額の損害賠償責任を負う可能性があります。

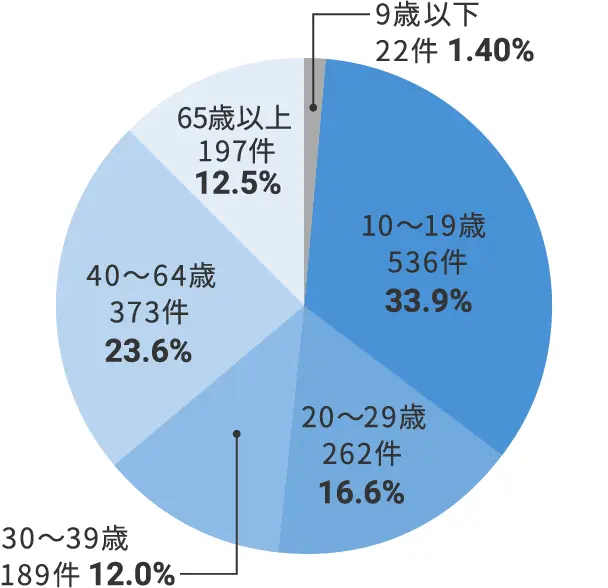

図2 「自転車対歩行者」事故のうち歩行者死亡・重傷事故における自転車運転者の年齢層(平成30年~令和4年の合計)

資料:内閣府「令和5年交通安全白書(全文)」より「特集 自転車の安全利用の促進について」[2]をもとに作成

また、「自転車対歩行者」事故のうち歩行者死亡・重傷事故における自転車運転者の年齢層をみてみると、10代が他の年齢層に比べて多く、子どもからお年寄りまで自転車事故のリスクがあることがわかります。

高額な損害賠償事例と自転車保険の必要性

道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)となるため、法律違反で事故を起こすと刑事上の責任が問われ、相手にケガを負わせた場合は損害賠償責任が発生します。

表1 自転車事故で問われる責任

| 刑事上の責任 | 相手を死傷させた場合は「重過失致死傷罪」となる |

|---|---|

| 民事上の責任 | 被害者に対する損害賠償の責任を負う |

事故の大きさによっては、高額な損害賠償金を支払わなければならない場合があります。

2013年7月神戸地方裁判所にて、自転車で走行中の男子小学生が歩行中の62歳女性と衝突し、女性が意識不明となった事故について、加害者となった子どもの家族側に約9,520万円の損害賠償を命じる判決が出ました。

約9,520万円は高額すぎると驚かれるかもしれませんが、損害賠償額には治療費だけでなく、付添看護費、通院交通費、休業損害(傷害の場合)、逸失利益(死亡・後遺障害の場合)、慰謝料などが含まれ、相手の持ち物を壊したりすると、さらに増えることになります。

前述の判決が出た兵庫県では、全国に先駆けて2015年10月に自動車保険への加入を義務付ける条例改正が行われました。その後、自転車保険への加入を義務付ける、または努力義務とする自治体は増えており、自転車保険の必要性は高まっています。

「自転車保険」でなくてもよい?

自転車損害賠償責任保険等の加入義務とされているのは、事故の相手方のケガを補償する保険です。したがって、自転車保険といわれる保険でなくても「個人賠償責任保険」などで加入義務は果たせます。

現在ご契約中の保険や、お持ちのクレジットカード付帯の保険などに、自転車事故において相手方への賠償を補償する内容が含まれていれば問題ありません。

表2 個人賠償責任保険で保険金の支払い対象になる場合

※スクロールで表がスライドします。

| 対象になる場合 | 具体的な例 | |

|---|---|---|

| 他人の身体や財産に損害を与えて法律上の賠償責任を負った場合 | 日常生活に起因する偶然な事故によるもの | ・自転車を運転中に他人にケガをさせてしまった ・飼犬が他人をかんでケガをさせてしまった など |

| 住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故によるもの | ・マンションで水漏れを起こしてしまい階下の住人の家財を汚損してしまった など | |

補償範囲が広く、通常は記名被保険者だけでなく、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子まで被保険者となります。

火災保険、傷害保険、自動車保険などの保険に特約として付帯されている場合がありますので、まずは、現在契約中の保険の補償内容や補償範囲を確認しておきましょう。

自転車に乗る人は誰でも加害者にも被害者にもなりうる

自転車で事故を起こして高額な損害賠償責任を負うことになれば、経済的に大きな負担となります。

加害者となった場合でも、自分もケガをするケースも十分あり得ます。

他人のケガの補償だけでなく、自分自身のケガの補償も必要だと感じる方は、自転車保険を検討してみてはいかがでしょうか。

| 出典 |

|---|

|

- ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

- ※ 掲載日は2024年4月3日です。

自転車保険の基本情報