必要保障額の算出

更新日:2021/10/01

死亡保険の加入を考えるにあたって不可欠なのが必要保障額の算出です。

みなさんは必要保障額と聞いてすぐに、何となくでも金額をイメージすることができますか?

ここではおおよその必要保障額の計算方法をご紹介しますので、死亡保険を設定するときの参考にしてみてください。

遺されたご家族の今後の支出を計算しましょう!

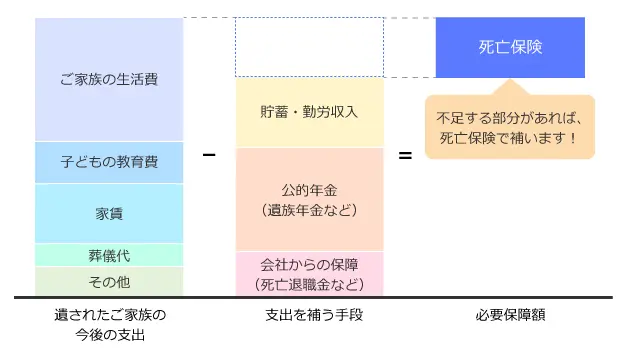

図1は、必要保障額を算出するときの考え方をイメージ図にしたものです。今回はこのイメージ図に沿って、会社員の方を想定した計算をみていきしょう。

図1 必要保障額の算出の考え方(会社員の場合)

計算の順番ですが、まずは図1左側の「遺されたご家族の今後の支出」から計算をしていきます。

一家の大黒柱に万一のことがあった場合でも、遺されたご家族は今後も生活をしていかなければなりません。したがって、今後の食費や光熱費といった毎月の生活費を確保しておく必要があります。

この毎月の生活費ですが、配偶者は平均寿命まで(女性は約88歳、男性は約82歳。出典:令和2年簡易生命表より[1])、お子さまがおられる場合はお子さまが独立されるまでの分が、それぞれ必要になります。

生活費以外にもお子さまの教育費や、お住まいが賃貸の場合であれば家賃も必要になってきます。

お住まいが持ち家の場合、住宅ローンを返済中の方については団体信用生命保険に加入されているかどうかをご確認ください。団体信用生命保険とは住宅ローンの返済途中で契約者が死亡や高度障害状態になった場合、住宅ローンの残債を本人にかわって支払ってくれる制度(保険)です。こちらに加入されているのであれば、家賃の部分は不要です。

そして、葬儀費用として一般的に約200万円を準備しておくと安心です。

その他の部分ですが、自動車の購入や旅行などの費用になります。

いずれの項目を入れるかで算出条件は異なりますが、それぞれおおよその金額でOKです。

支出を補う手段を計算しましょう!

遺されたご家族の今後の支出合計額を計算した後は、「支出を補う手段」について考えていきます。支出合計額の全額を生命保険で補うというわけではありません。

まずはご家族の貯蓄と配偶者の収入が補う手段として挙げられます。

次に、厚生年金や国民年金といった公的年金から、遺族年金がご家族の方に対して給付されます。会社員の方の場合、お子さまがおられるのであれば、国民年金と厚生年金の両方から遺族年金が給付されます。

さらに、お勤め先によっては死亡退職金などの弔慰金制度がある会社もあります。具体的な金額については総務部や人事部に確認をしてみてください。

これらを全て合計し、それでも遺されたご家族の今後の支出合計額に対して不足が発生する場合、その不足額を生命保険で補う計算になります。

必要な死亡保障額は、毎年変化していく!

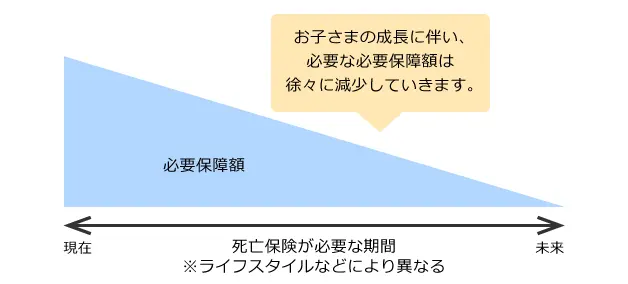

必要保障額はライフスタイルの変化によっても異なります。そして、特にお子さまがおられる場合などは、お子さまの成長に伴って、必要保障額は徐々に減少していくのが一般的といえるでしょう。

図2 必要保障額の変化のイメージ(今年お子さまが誕生し、住宅を購入済みの場合)

例えば、お子さまが独立されるまでの期間を23年間とし、生まれたタイミングで加入を考えるなら、その時点から23年間分の生活費や教育費の保障が必要になります。しかし、お子さまが10歳になったタイミングで必要な保障を考えるなら、その時点からの13年間分だけで良いということです。

このように、一度計算したその時点の必要保障額が一生涯、必要となるわけではありません。ライフサイクルに対応し、必要保障額を計算していくことが大切です。

| 出典 |

|---|

|

- ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

- ※ 掲載日は2017年12月11日です。

死亡保険の基本情報

死亡保険に入る前に知っておきたいこと

死亡保険を選ぶ際に押さえておきたいポイント!

死亡保険の気になる関連情報