掛け捨てvs貯蓄性!定期死亡保険と終身死亡保険の違い

更新日:2021/10/5

死亡保険に加入する場合、掛け捨ての定期保険に加入するのか、それとも貯蓄性のある終身保険に加入するのかを迷われる方も多いと思います。

今から20年以上前であれば世の中の金利も高かったため、終身保険の貯蓄性も高かったのですが、現在は世の中の金利が低くなったため、それぞれの違いをよく検討して加入する必要があります。

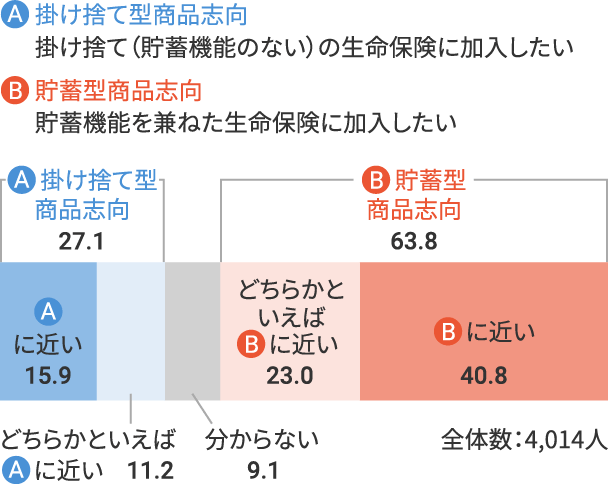

掛け捨て型商品と貯蓄型商品のどちらに加入したい?

まずは、みなさんが掛け捨て型の保険(定期保険)と貯蓄型の保険(終身保険)のどちらに加入したいと考えていらっしゃるのか、について見ていきましょう。

※定期保険と終身保険のそれぞれの商品内容については、「死亡保険の種類」をご参照ください。

(公財)生命保険文化センター「生活保障に関する調査(令和元年度)」[1]によると、「掛け捨て型商品志向」が27.1%であるのに対し、「貯蓄型商品志向」が63.8%と、貯蓄型の保険の方に加入したいと思っている人が6割以上を占めています。

このデータからは多くの方が、貯蓄型商品に加入したいと考えていらっしゃることがうかがえます。

図 掛け捨て型商品と貯蓄型商品のどちらに加入したい?【令和元年、単位:%】

資料:(公財)生命保険文化センター「生活保障に関する調査(令和元年度)」[1]をもとに作成

掛け捨て型と貯蓄型とでは、支払う保険料はどのくらい違うの?

貯蓄型の保険に加入したいと思っている場合でも、掛け捨て型と貯蓄型の保険料を比較した場合、貯蓄型の保険料がかなり高くなっており、その点でちゅうちょされる方も多いです。

そこで、実際にどのくらい保険料が違うのか、見ていきましょう。

<例>

A生命保険:30歳男性、死亡保障額1,000万円

(掛け捨て型の定期保険)

・月額の保険料:約2,600円(保障期間60歳まで、60歳払込満了)

(60歳までの払込保険料総額:約93万円)

(貯蓄型の終身保険)

・月額の保険料:約21,600円(保障期間終身、60歳払込満了)

(60歳までの払込保険料総額:約779万円)

※保険会社によってそれぞれの保険料は異なります。

毎月支払う保険料で見た場合、掛け捨て型の定期保険よりも貯蓄型の終身保険の方が約8倍も高くなっています。死亡保障額を高額にすればするほど、特に貯蓄型の終身保険では毎月の支払いが大変になってしまいます。

しかし、掛け捨て型と貯蓄型の保険の違いは毎月支払う保険料だけではなく、将来にも目を向けて考える必要があります。

上記で例に挙げた方が、30年後(60歳時点)に受け取ることができるお金は次の通りです。

<60歳時点で戻ってくるお金>

A生命保険:30歳男性、死亡保障額1,000万円

(掛け捨て型の定期保険)満期返戻金:0円

(貯蓄型の終身保険) 解約返戻金:約860万円

※解約した場合(保障はなくなります)。

※保険会社によってそれぞれの解約返戻金は異なります。

上記の例でいえば、貯蓄型の終身保険では60歳時点で解約することで受け取ることができる解約返戻金(約860万円)から、30年間払い続けた保険料の合計額(約779万円)を差し引くと、約81万円のプラスになります。

このように、貯蓄型の終身保険では、30年間保険料を支払い続けることで、一生涯、1,000万円の死亡保障を確保するとともに、約860万円の積立貯蓄を行ったことにもなります。

したがって、長期間加入し続けるのであれば、世の中の金利が低くなった現在でも、貯蓄型の終身死亡保険は、貯蓄機能と保障機能を併せて得られるメリットがあるといえます(ただし、長い加入期間の間にインフレが進んだ場合、貨幣価値が下落し、解約返戻金の貨幣価値が目減りしてしまうリスクはあります)。

貯蓄型は途中で解約すると元本割れをしてしまう!

貯蓄型の終身保険に加入後、短期間で、または保険料を支払っている期間に途中で解約してしまうと、支払った保険料よりも戻ってくるお金の方が少なくなってしまいます。

途中で保険を解約する可能性があるのであれば、元本割れのリスクについても考えておきましょう。

掛け捨て型の定期保険と貯蓄型の終身保険のどちらに加入するのかについては、表のように、今の保険料を支払うことができるかどうかのみならず、将来の家計の状況も判断した上で加入するようにしましょう。

表 掛け捨て型の定期保険と貯蓄型の終身保険との比較

※スクロールで表がスライドします。

| 毎月の保険料 | 将来、戻ってくるお金 | ポイント | |

|---|---|---|---|

| 掛け捨て型の保険 (定期保険) |

終身保険に比べてお手頃 | 一般的にありません | お手頃な金額で大きな保障を得ることができます。 |

| 貯蓄型の保険 (終身保険) |

定期保険に比べて一般的に高くなります | あります (※) |

保険料払込期間より長く加入し続ければ、払込保険料総額より多くの解約返戻金が受け取れることがあります。 |

※一定期間以上継続したのちに解約した場合の解約返戻金

| 出典 |

|---|

|

- ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

- ※ 掲載日は2015年10月23日です。

死亡保険の基本情報

死亡保険に入る前に知っておきたいこと

死亡保険を選ぶ際に押さえておきたいポイント!

死亡保険の気になる関連情報